Introduction – « Être simplement un écrivain » :

« Autant l’avouer, c’est pour le mythe qu’il représente que j’ai d’abord aimé Hemingway. Comme beaucoup de jeunes garçons j’imagine, Ernest était pour moi la figure de l’homme accompli, il était mon héros, au même titre que certains personnages de fiction, comme Corto Maltese ou les cow-boys joués par Clint Eastwood. Je l’avais découvert avec Le Vieil Homme et la Mer. C’est un livre que l’on conseille facilement aux enfants. Plus tard, à l’adolescence, après avoir lu ses nouvelles de chasse et de pêche, j’ai parfois cherché à lui ressembler. Après tout, j’avais moi aussi reçu mon premier fusil pour mes 10 ans et c’était, comme lui, mon père qui m’avait appris à nommer les arbres et à reconnaître les traces des animaux dans les bois. J’étais Ernest ou bien son personnage Nick Adams : la ressemblance me paraissait criante et, disons-le, plutôt flatteuse. Un beau jour cependant, devant un miroir, il me fallut me rendre à l’évidence : avec mon mètre soixante-dix de l’époque et mes 50 kilos, mes chances de lui ressembler devenaient ténues. Il ne me restait plus qu’à continuer à lire ses quelques livres qui traînaient à la maison… et c’était tant mieux !

Un peu moins de dix ans plus tard, j’investis une partie de mon argent de poche dans une édition de ses nouvelles complètes. C’est un investissement que je recommande. Si je confesse avoir passé un certain temps à regarder des photos de lui (ma favorite étant celle où on le voit poser avec son fusil devant une immense peau de grizzly), les quelques éléments biographiques en fin d’ouvrage me permirent de me familiariser avec sa vie et son époque. Mais je découvris surtout de nouvelles histoires et lus avec passion L’Heure triomphale de Francis Macomber, Les Neiges du Kilimandjaro et Collines comme des éléphants blancs. En 2001, lors d’un voyage au Yémen, et comme le livre était trop lourd, j’ai photocopié ces trois nouvelles pour les emporter avec moi et les ai lues presque quotidiennement. À cette époque, la situation politique – juste après le 11 Septembre – ne me permettait pas de quitter Sana’a, la capitale. Disons même, pour être exact, qu’elle me permettait tout juste de quitter ma chambre. Je me souviens encore parfaitement de l’odeur blanche de cette pièce, de sa couleur, de son dépouillement, de cet espace où, pour la première fois, résonna pour moi la voix d’Ernest, cette voix bientôt si familière. Et c’est pendant ce voyage qu’Hemingway, au-delà du mythe, dépouillé de son encombrante légende, m’est enfin apparu comme un écrivain. Ernest, qui avait déjà une grande place dans ma vie, venait de s’y installer définitivement. “C’était l’heure du déjeuner et ils se trouvaient tous assis sous l’auvent de toile verte de la tente-salle-à-manger, faisant comme s’il ne s’était rien passé.” Il y a des incipit plus marquants, ou, du moins, plus célèbres, mais les premières lignes de L’Heure triomphale de Francis Macomber ont eu sur moi un impact inattendu. Sans trop savoir pourquoi, j’aimais cette écriture, j’aimais les silences, la tension sous-jacente entre deux dialogues, j’aimais ces personnages, leur vie et la façon qu’avait Hemingway, dans l’ellipse et l’omission, de “charger” son histoire. Lecture après lecture, je mesurais tout le travail qu’il lui avait fallu pour arriver à ce degré de concision : “Si un prosateur connaît assez bien ce dont (sic) il écrit, il pourra omettre des choses qu’il connaît ; et le lecteur, si l’écrivain écrit avec assez de vérité, aura de ces choses un sentiment aussi fort que si l’écrivain les avait exprimées. La majesté du mouvement d’un iceberg est due à ce qu’un huitième seulement de sa hauteur sort de l’eau.”

Un peu plus tard encore, j’ai pris l’habitude d’aller de temps à autre boire un verre au bar Hemingway, à Paris. Son univers me plaisait : les vieilles photos de pêche, la machine à écrire, la Winchester au-dessus du comptoir – tous ces souvenirs dont j’appris un jour que pas un ne lui avait appartenu. Je n’avais pas encore compris la leçon : comme beaucoup, je ne voyais que la partie émergée de l’iceberg.

J’ai toujours été étonné de voir à quel point l’œuvre d’Hemingway était mal connue, non pas ignorée, mais plutôt masquée par sa légende. Tout le monde semblait connaître sa vie, avoir un avis sur lui, l’aimer ou le détester ; connaissait son goût pour la pêche, la corrida et les femmes ; savait qu’il avait vécu à Paris et Cuba, chassé en Afrique et bu des litres d’alcool dans les bars du monde entier. Mais à part Le Vieil Homme et la Mer, ses livres restaient le plus souvent inconnus. Plus de cinquante ans après sa mort, le mythe Hemingway a toujours la même efficace.

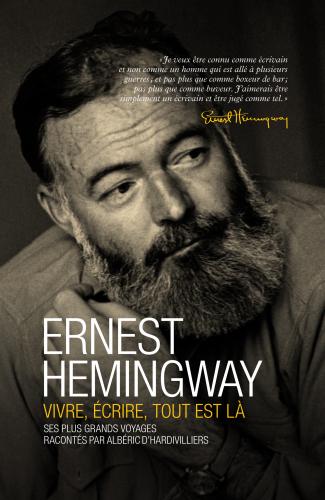

Ernest lui-même a d’ailleurs plus que largement contribué à créer ce personnage qui avait pour avantage de tenir à distance “les curieux et les raseurs” de ce qui constituait le vrai centre de sa vie : son travail. Mais, au cours des années, la légende a pris une place de plus en plus importante, jusqu’à devenir encombrante, oppressante même : “Je veux être connu comme écrivain ; et non comme un homme qui est allé à plusieurs guerres ; et pas plus que comme boxeur de bar ; pas plus que comme tireur ; pas plus que comme turfiste ; pas plus que comme buveur. J’aimerais être simplement un écrivain et être jugé comme tel.” Et j’ai tenté de suivre son conseil : je l’ai lu et relu en essayant d’oublier autant que possible sa légende pour comprendre l’homme, et surtout l’écrivain.

J’ai progressivement découvert un homme étonnamment pudique voire secret, un homme d’une profonde érudition, un amateur passionné de peinture et un collectionneur averti ; j’ai découvert un homme d’une grande générosité, ami fidèle et loyal, un homme capable de compassion et d’une compréhension intime de la condition humaine. J’ai aussi découvert un homme parfois brutal et dur, un mythomane par intermittence, un homme seul, fragile, un homme beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que le laisse apparaître son image publique. Un homme, tout simplement, pas un mythe.

J’ai aussi découvert un grand voyageur, et c’est sans doute le seul réel point commun que nous ayons. Paris, l’Italie, l’Espagne, Key West, l’Afrique, Venise, Cuba, sans parler de l’Autriche, ni de la Suisse ou encore de la Chine… voyager, pour Hemingway, c’est se mettre à l’épreuve du monde, un moyen idéal de parfaire son apprentissage et d’accumuler les expériences nécessaires à son métier d’écrivain. Que serait en effet le vieil homme sans Cuba ? Que serait Nick Adams sans les rivières du Michigan, Robert Jordan sans l’Espagne et le colonel Cantwell sans Venise ? Comme son œuvre, la vie d’Hemingway est un long voyage initiatique et, pendant toutes ces années, il a manifesté une curiosité et une soif d’apprendre insatiables ; apprendre à vivre d’abord, apprendre à écrire aussi. “Laissez faire, écrivait-il dans Mort dans l’après-midi, ceux qui veulent sauver le monde pour vous si vous, vous pouvez arriver à le voir clairement et dans son ensemble. La chose à faire, c’est de travailler et d’apprendre à exprimer.” Telle est la plus grande leçon qu’il m’ait apprise.

Car Hemingway était aussi, et peut-être avant tout, un travailleur acharné. Dès ses années parisiennes, il a engagé toute sa volonté dans la réussite d’une unique entreprise : “écrire une seule phrase vraie”. Cette exigence, Ernest s’y est tenue avec une rigueur et une énergie constantes car la chose la plus importante pour lui n’était “ni la rapidité ni la fiabilité, mais l’amélioration régulière de la qualité”. “Plus personne ne veut apprendre son métier, écrivait-il à son éditeur alors qu’il avait déjà 50 ans. Personne ne veut plus faire son apprentissage. Tous les Tolstoï de Brooklyn veulent être champions sans avoir jamais disputé un match.” Et Ernest, lui, s’est battu jusqu’au bout, malgré la célébrité et les récompenses, malgré les critiques parfois violentes et les échecs, et malgré la maladie. “Il faut durer”, c’était sa devise. Je la lui emprunterai bien volontiers.

En définitive, de lectures en conseils indirects, je me rends compte que d’une manière ou d’une autre Hemingway m’accompagne depuis plus de vingt ans. En voyage, chez moi, dans les bois ou les bars, en train de lire ou d’écrire, seul ou avec des amis, sa présence se fait régulièrement sentir. Rares sont les auteurs et les livres qui ont ce pouvoir, non pas de changer une vie, mais de l’orienter. »

« Autant l’avouer, c’est pour le mythe qu’il représente que j’ai d’abord aimé Hemingway. Comme beaucoup de jeunes garçons j’imagine, Ernest était pour moi la figure de l’homme accompli, il était mon héros, au même titre que certains personnages de fiction, comme Corto Maltese ou les cow-boys joués par Clint Eastwood. Je l’avais découvert avec Le Vieil Homme et la Mer. C’est un livre que l’on conseille facilement aux enfants. Plus tard, à l’adolescence, après avoir lu ses nouvelles de chasse et de pêche, j’ai parfois cherché à lui ressembler. Après tout, j’avais moi aussi reçu mon premier fusil pour mes 10 ans et c’était, comme lui, mon père qui m’avait appris à nommer les arbres et à reconnaître les traces des animaux dans les bois. J’étais Ernest ou bien son personnage Nick Adams : la ressemblance me paraissait criante et, disons-le, plutôt flatteuse. Un beau jour cependant, devant un miroir, il me fallut me rendre à l’évidence : avec mon mètre soixante-dix de l’époque et mes 50 kilos, mes chances de lui ressembler devenaient ténues. Il ne me restait plus qu’à continuer à lire ses quelques livres qui traînaient à la maison… et c’était tant mieux !

Un peu moins de dix ans plus tard, j’investis une partie de mon argent de poche dans une édition de ses nouvelles complètes. C’est un investissement que je recommande. Si je confesse avoir passé un certain temps à regarder des photos de lui (ma favorite étant celle où on le voit poser avec son fusil devant une immense peau de grizzly), les quelques éléments biographiques en fin d’ouvrage me permirent de me familiariser avec sa vie et son époque. Mais je découvris surtout de nouvelles histoires et lus avec passion L’Heure triomphale de Francis Macomber, Les Neiges du Kilimandjaro et Collines comme des éléphants blancs. En 2001, lors d’un voyage au Yémen, et comme le livre était trop lourd, j’ai photocopié ces trois nouvelles pour les emporter avec moi et les ai lues presque quotidiennement. À cette époque, la situation politique – juste après le 11 Septembre – ne me permettait pas de quitter Sana’a, la capitale. Disons même, pour être exact, qu’elle me permettait tout juste de quitter ma chambre. Je me souviens encore parfaitement de l’odeur blanche de cette pièce, de sa couleur, de son dépouillement, de cet espace où, pour la première fois, résonna pour moi la voix d’Ernest, cette voix bientôt si familière. Et c’est pendant ce voyage qu’Hemingway, au-delà du mythe, dépouillé de son encombrante légende, m’est enfin apparu comme un écrivain. Ernest, qui avait déjà une grande place dans ma vie, venait de s’y installer définitivement. “C’était l’heure du déjeuner et ils se trouvaient tous assis sous l’auvent de toile verte de la tente-salle-à-manger, faisant comme s’il ne s’était rien passé.” Il y a des incipit plus marquants, ou, du moins, plus célèbres, mais les premières lignes de L’Heure triomphale de Francis Macomber ont eu sur moi un impact inattendu. Sans trop savoir pourquoi, j’aimais cette écriture, j’aimais les silences, la tension sous-jacente entre deux dialogues, j’aimais ces personnages, leur vie et la façon qu’avait Hemingway, dans l’ellipse et l’omission, de “charger” son histoire. Lecture après lecture, je mesurais tout le travail qu’il lui avait fallu pour arriver à ce degré de concision : “Si un prosateur connaît assez bien ce dont (sic) il écrit, il pourra omettre des choses qu’il connaît ; et le lecteur, si l’écrivain écrit avec assez de vérité, aura de ces choses un sentiment aussi fort que si l’écrivain les avait exprimées. La majesté du mouvement d’un iceberg est due à ce qu’un huitième seulement de sa hauteur sort de l’eau.”

Un peu plus tard encore, j’ai pris l’habitude d’aller de temps à autre boire un verre au bar Hemingway, à Paris. Son univers me plaisait : les vieilles photos de pêche, la machine à écrire, la Winchester au-dessus du comptoir – tous ces souvenirs dont j’appris un jour que pas un ne lui avait appartenu. Je n’avais pas encore compris la leçon : comme beaucoup, je ne voyais que la partie émergée de l’iceberg.

J’ai toujours été étonné de voir à quel point l’œuvre d’Hemingway était mal connue, non pas ignorée, mais plutôt masquée par sa légende. Tout le monde semblait connaître sa vie, avoir un avis sur lui, l’aimer ou le détester ; connaissait son goût pour la pêche, la corrida et les femmes ; savait qu’il avait vécu à Paris et Cuba, chassé en Afrique et bu des litres d’alcool dans les bars du monde entier. Mais à part Le Vieil Homme et la Mer, ses livres restaient le plus souvent inconnus. Plus de cinquante ans après sa mort, le mythe Hemingway a toujours la même efficace.

Ernest lui-même a d’ailleurs plus que largement contribué à créer ce personnage qui avait pour avantage de tenir à distance “les curieux et les raseurs” de ce qui constituait le vrai centre de sa vie : son travail. Mais, au cours des années, la légende a pris une place de plus en plus importante, jusqu’à devenir encombrante, oppressante même : “Je veux être connu comme écrivain ; et non comme un homme qui est allé à plusieurs guerres ; et pas plus que comme boxeur de bar ; pas plus que comme tireur ; pas plus que comme turfiste ; pas plus que comme buveur. J’aimerais être simplement un écrivain et être jugé comme tel.” Et j’ai tenté de suivre son conseil : je l’ai lu et relu en essayant d’oublier autant que possible sa légende pour comprendre l’homme, et surtout l’écrivain.

J’ai progressivement découvert un homme étonnamment pudique voire secret, un homme d’une profonde érudition, un amateur passionné de peinture et un collectionneur averti ; j’ai découvert un homme d’une grande générosité, ami fidèle et loyal, un homme capable de compassion et d’une compréhension intime de la condition humaine. J’ai aussi découvert un homme parfois brutal et dur, un mythomane par intermittence, un homme seul, fragile, un homme beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que le laisse apparaître son image publique. Un homme, tout simplement, pas un mythe.

J’ai aussi découvert un grand voyageur, et c’est sans doute le seul réel point commun que nous ayons. Paris, l’Italie, l’Espagne, Key West, l’Afrique, Venise, Cuba, sans parler de l’Autriche, ni de la Suisse ou encore de la Chine… voyager, pour Hemingway, c’est se mettre à l’épreuve du monde, un moyen idéal de parfaire son apprentissage et d’accumuler les expériences nécessaires à son métier d’écrivain. Que serait en effet le vieil homme sans Cuba ? Que serait Nick Adams sans les rivières du Michigan, Robert Jordan sans l’Espagne et le colonel Cantwell sans Venise ? Comme son œuvre, la vie d’Hemingway est un long voyage initiatique et, pendant toutes ces années, il a manifesté une curiosité et une soif d’apprendre insatiables ; apprendre à vivre d’abord, apprendre à écrire aussi. “Laissez faire, écrivait-il dans Mort dans l’après-midi, ceux qui veulent sauver le monde pour vous si vous, vous pouvez arriver à le voir clairement et dans son ensemble. La chose à faire, c’est de travailler et d’apprendre à exprimer.” Telle est la plus grande leçon qu’il m’ait apprise.

Car Hemingway était aussi, et peut-être avant tout, un travailleur acharné. Dès ses années parisiennes, il a engagé toute sa volonté dans la réussite d’une unique entreprise : “écrire une seule phrase vraie”. Cette exigence, Ernest s’y est tenue avec une rigueur et une énergie constantes car la chose la plus importante pour lui n’était “ni la rapidité ni la fiabilité, mais l’amélioration régulière de la qualité”. “Plus personne ne veut apprendre son métier, écrivait-il à son éditeur alors qu’il avait déjà 50 ans. Personne ne veut plus faire son apprentissage. Tous les Tolstoï de Brooklyn veulent être champions sans avoir jamais disputé un match.” Et Ernest, lui, s’est battu jusqu’au bout, malgré la célébrité et les récompenses, malgré les critiques parfois violentes et les échecs, et malgré la maladie. “Il faut durer”, c’était sa devise. Je la lui emprunterai bien volontiers.

En définitive, de lectures en conseils indirects, je me rends compte que d’une manière ou d’une autre Hemingway m’accompagne depuis plus de vingt ans. En voyage, chez moi, dans les bois ou les bars, en train de lire ou d’écrire, seul ou avec des amis, sa présence se fait régulièrement sentir. Rares sont les auteurs et les livres qui ont ce pouvoir, non pas de changer une vie, mais de l’orienter. »

(p. 5-10)